1 概述

随着国家对环境治理的日益重视,各省市加大了对工业VOCs废气排放的监测力度。同时,越来越多的企业要求对排放的各种污染物进行24小时监测,并将监测数据实时上传至监管平台。因此,在环境监测中保证取样的准确性显得尤为重要。

工业VOCs废气经过治理后一般通过烟囱进行排放,烟囱上设取样口,取样口的位置是保证监测数据准确性的关键因素之一。取样口位置由排气入口位置以及烟囱的直径决定,且须满足国家和地方相关标准的要求。为了研究烟囱取样口位置对监测数据准确性的影响,本文将结合工程案例和相关标准,通过计算流体力学的方法对烟囱的排气过程进行仿真模拟,提取烟囱不同高度横截面的速度场,对其流速的均匀性进行了定量分析和对比,并讨论相关取样口位置的合理性。

2 相关标准中的规定

《GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》中4.2.1.1节规定采样位置应优先选择在垂直管段,应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径和距上述部件上游方向不小于3倍直径处(即上3下6)。

2024年生态环境部新发布的《HJ 1405—2024 排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》中4.2.3 节规定自动监测断面和手工监测断面设置位置应满足下述要求,其按照气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管应大于等于4倍烟道直径,其下游距离上述部件应大于等于2倍烟道直径,即“前4后2”原则。

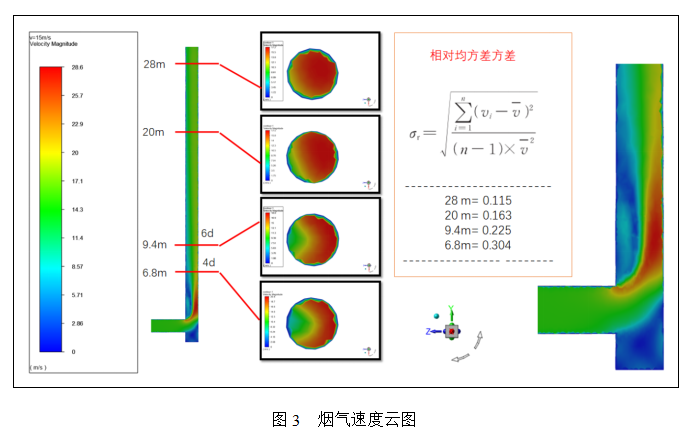

规范4.2.4节规定对无法满足 4.2.3 要求的,应尽可能选择流场均匀稳定的监测断面,避开涡流区,并采取相应措施保证监测断面废气分布相对均匀,断面无紊流,流速相对均方差σr ≤0.15。流速相对均方差作为断面速度均匀性的判别标准,其中流速相对均方差按照式(1)计算。

式中:

σr—流速相对均方差;

vi —测点废气流速,m/s;

v(_)—截面废气平均流速,m/s;

n—截面上的速度测点数目,测点的选择按照HJ/T 397执行(n>1)。

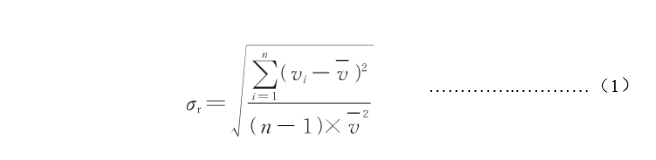

规范4.3.6节规定了断面监测孔的位置布局。其中,圆形竖直排气筒/烟道的直径D≤1m时,至少设置1个手工监测孔;1m<D≤3.5m时,至少设置相互垂直的2个手工监测孔;D>3.5m时,至少设置相互垂直的4个手工监测孔。圆形水平排气筒/烟道直径D≤3.5m时,至少在侧面水平位置设置1个手工监测孔;D>3.5m时,至少在两侧水平对称的位置设置2个手工监测孔。手工监测孔应设在直径线上,具体开孔方式如图1所示。

3 本案例模型

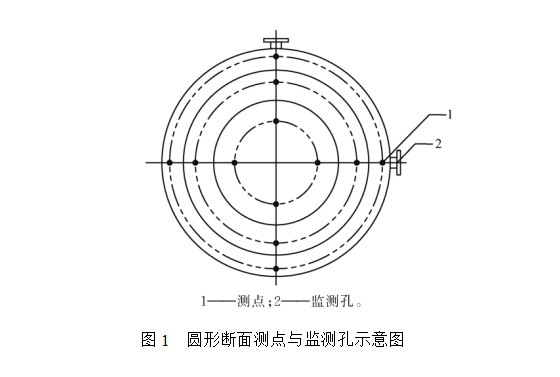

如图2所示,本案例的烟囱29米,直径1.3米,烟气入口温度设置为80℃。经过处理后的烟气的主要组成成分是空气,所以烟气可以看做是不可压缩的空气进行处理,其流动状态为稳态。在计算流体力学仿真模拟中,烟气入口设为速度入口边界条件(Velocity Inlet),烟囱出口设为压力出口边界条件(Pressure Outlet)。

4 仿真结果及分析

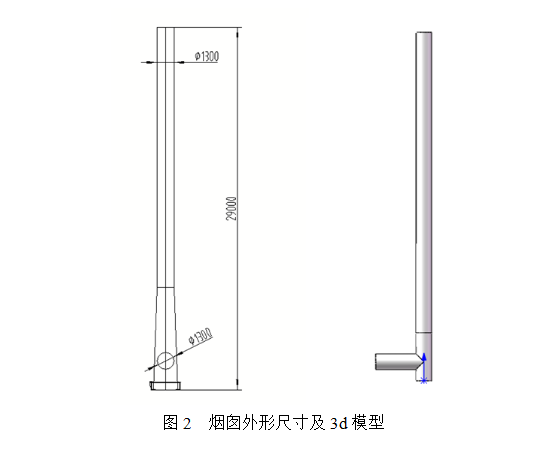

仿真模拟计算提取的烟气速度云图如图3所示。从烟囱纵向截面的速度云图上可以看出,烟囱从入口开始相当长一段高度范围内的烟气速度分布极不均匀,其原因是烟气入口方向垂直于烟囱轴线方向,缺乏过渡,流体流动方向在此发生剧烈改变,局部产生较大压力梯度。在气流拐弯处的外侧,流速增加,压力降低,形成低压区;而在气流拐弯处的内侧,流速减小,压力升高,形成高压区。这就造成了气流拐弯处的下游横截面上的速度极不均匀,需要经过一段距离进行速度的再分布后才能重新均布,这也是采样点要远离入口一定距离的原因。

图3中给出了烟囱高度方向6.8米(距离入口4倍直径处)、9.4米(距离入口6倍直径处)、20米和28米处的横截面上的速度云图,可以明显看出6.8米和9.4米处的横截面速度均匀性较差,此处受到入口影响较大;20米,28米处的截面速度逐渐趋于均匀。

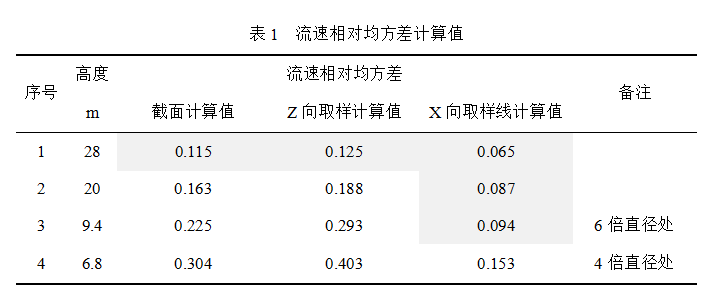

为了定量评估不同监测截面上的流速分布的均匀程度,按照HJ 1405—2024中公式(本文公式(1))计算了4个高度上横截面的流速相对均方差,其相对均方差越小,说明横截面流速分布均匀性越高。4个高度上横截面的流速相对均方差值分别为:0.304(6.8 m),0.225(9.4 m),0.163(20 m),0.115(28 m)。其中6.8 m、9.4 m、20 m米处的流速相对均方差都大于了标准中规定的0.15。

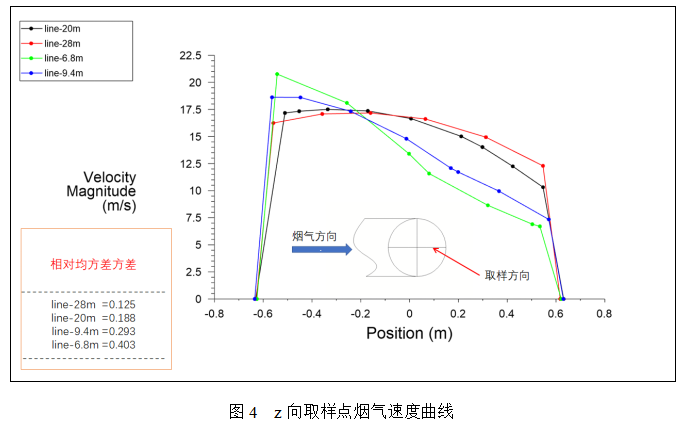

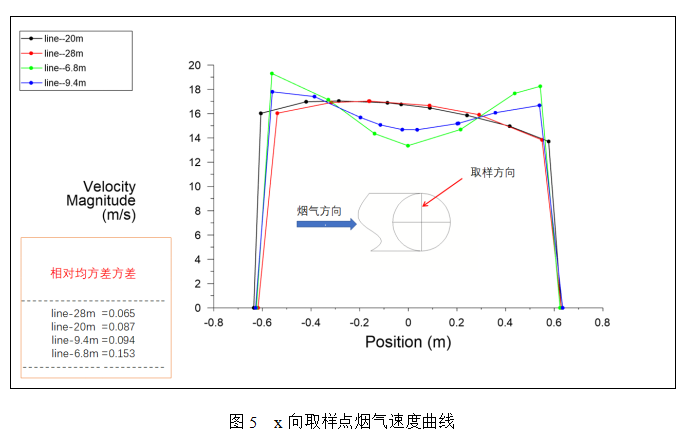

按图3中所示的方向,烟气入口为z向,烟囱高度方向为y向,x向垂直于其余两方向。4个不同高度的取样截面上,沿两个相互垂直的取样方向提取速度数值,并绘制速度曲线,如图4和图5所示。其中,图4为沿z向取样点烟气速度曲线,图5为沿x向取样点烟气速度曲线。

从图4和图5中的速度曲线可以看出随着取样点高度的增加,曲线逐渐趋于平缓,直线上的速度均匀性逐渐增加。分别按照本文公式(1)计算每条取样直线上的流速相对均方差,其中,z向取样点的数值分别为:0.403(6.8 m),0.293(9.4 m),0.188(20 m),0.125(28 m);x向取样点的数值分别为:0.153(6.8 m),0.094(9.4 m),0.087(20 m),0.065(28 m)。同一高度下,z向取样点流速相对均方差数值比x向取样点数值明显大,说明z向取样点流速均匀性较差,这与图3各截面速度云图的分布一致。

表1列出了4个高度上的截面和取样线上的流速相对均方差计算值,可以看出仅28m高度处各值全部满足标准中不大于0.15的要求外,其余高度烟囱中烟气流速均有较大的不均匀性,其主要原因如前文分析,烟囱入口段管道与烟囱垂直相接,中间没有平滑的几何过渡,造成流场在拐弯处发生剧烈变化,但随着高度的增加,烟道中的烟气速度逐渐趋于均匀。

5 仿真与标准的差异分析

根据仿真结果,在4倍直径高度处的取样点数据不满足《HJ 1405—2024 排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》中关于流速相对均方差σr ≤0.15的要求,所以即便满足标准中“前4后2”原则,也并不意味着可以达到标准中的取样准确度要求。

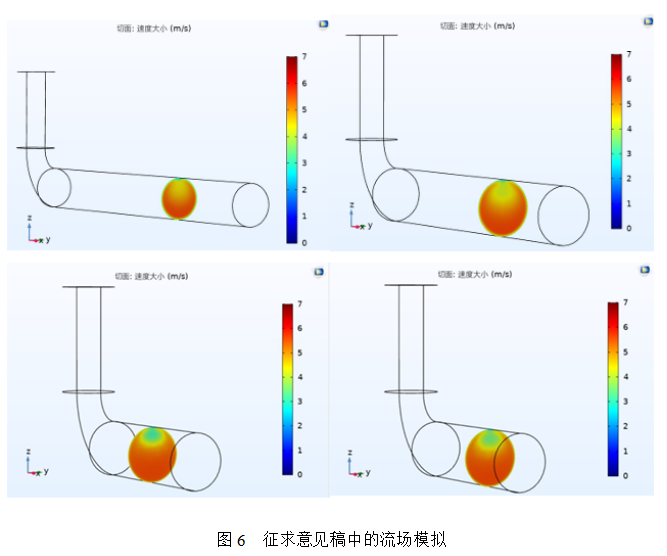

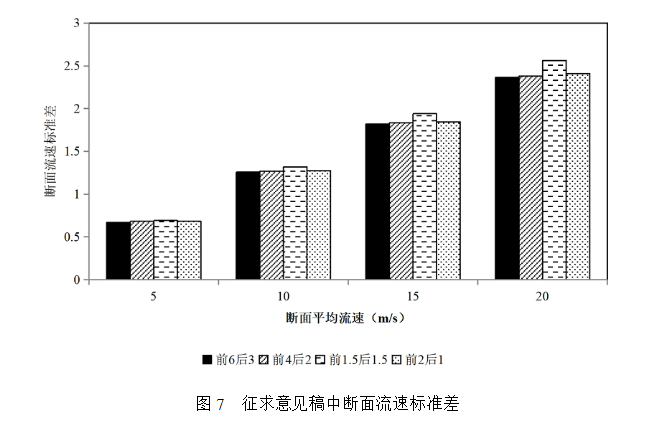

在《固定污染源排放口监测点位设置技术指南(征求意见稿)》的编制说明文件中,为评估不同流速情况、变径形式下,直管段长度对监测断面流场分布情况的影响,标准编制组采用COMSOL Multiphysics求解器,对我国各项环境标准中提出的“前6后3”、“前4后2”、“前1.5后1.5”3种情形,并新增“前2后1”情形,共4 种情景进行模拟,评估不同情况下监测断面的流场分布均匀程度,结果如图6、图7所示。需要注意的是图7中显示的是截面流速标准差,在此基础上除以相对应的平均流速即可得到截面流速相对均方差,其值经过换算后均小于0.15,这也是HJ 1405—2024中4.2.4节中要求流速相对均方差σr ≤0.15的主要依据来源。

从图6可以看出其模拟采用的模型入口段直径小于排气管径,而且经过了较大的变径和拐角的圆滑过度,所以流场的变化较为平顺,其截面流速标准差较小,这也是本文中按照“前4后2”原则计算的截面流速标准差不满足标准要求的主要原因。

6 总结

本文通过仿真模拟,对烟囱取样点位置进行了分析和讨论,可以看出取样点位置对监测数据准确性有非常大的影响。此外,烟气入口管段直径、入口管段与烟囱的角度、烟气流速等都会影响烟气在烟囱的真实流动状态。在实际的工程设计中满足“前6后3”或者“前4后2”的原则是基本要求,同时还应注意烟道管径、角度及流速等的影响。限于篇幅,本文仅对一个典型工程案例进行了流场仿真模拟分析,后续将进一步分析不同因素对取样准确性的影响,敬请期待。

青岛西子环保研究院有限公司

二零二五年 八月